После корниловского выступления во главе военного министерства Керенский поставил произведенного им в генералы Верховского и во главе морского – адмирала Вердеревского, который только что был освобожден из под следствия по обвинению его в неисполнении приказа Временного правительства под влиянием флотского комитета. Главной причиной, которая послужила к выдвижению этих лиц была их удивительная приспособляемость к господствующим советским настроениям, постепенно переходившая в чистую демагогию.

История

Всем, кто принимал участие в рубрике «Русское Зарубежье», редакция журнала «Клуб Директоров» выражает искреннюю благодарность. Нам, живущим в России, сейчас представляется уникальная возможность восстановить связи с потомками тех русских, которые были вынуждены в 1922 г. покинуть Владивосток. От этого воссоединения выиграем мы все. Бизнес не знает границ. Сейчас за пределами РФ проживает более 30 млн русскоговорящих! Общность языка, культуры, происхождения – это возможность выйти на мировой уровень.

Историческая рубрика “КД” с февраля 2023 года перенесена на специальный сайт, посвященный Русскому Зарубежью UNITING GENERATION

ИСТОРИИ СО ВСЕГО МИРА, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ.

Последние статьи рубрики «История»

Анархия, Беспорядки, Погромы, Самосуды и т.д. Министр Прокопович поведал «Совету Российской республики», что не только в городах, но и над армией висит зловещий призрак голода, ибо между местами закупок хлеба и фронтом – сплошное пространство, объятое анархией, и нет сил преодолеть его. На всех железных дорогах, на всех водных путях идут разбои и грабежи. Так, в караванах с хлебом, шедших по Мариинской системе в Петроград, по пути разграблено крестьянами, при сочувствии или непротивлении военной стражи 100 тыс. пудов из двухсот. Статистика военного министерства за одну неделю только в тыловых войсках и только исключительных событий давала 24 погрома, 24 «самочинных выступления» и 16 «усмирении вооруженной силой».

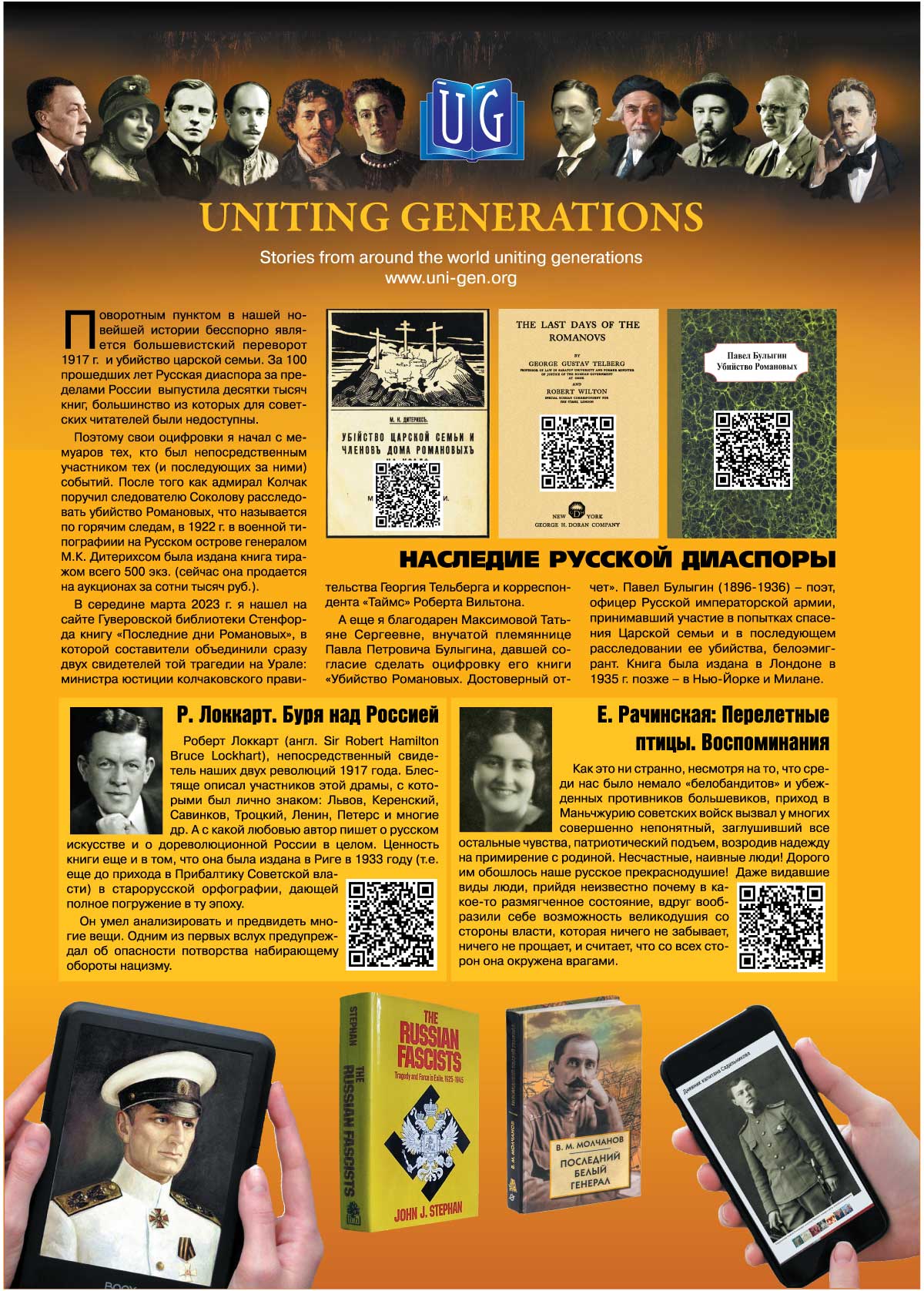

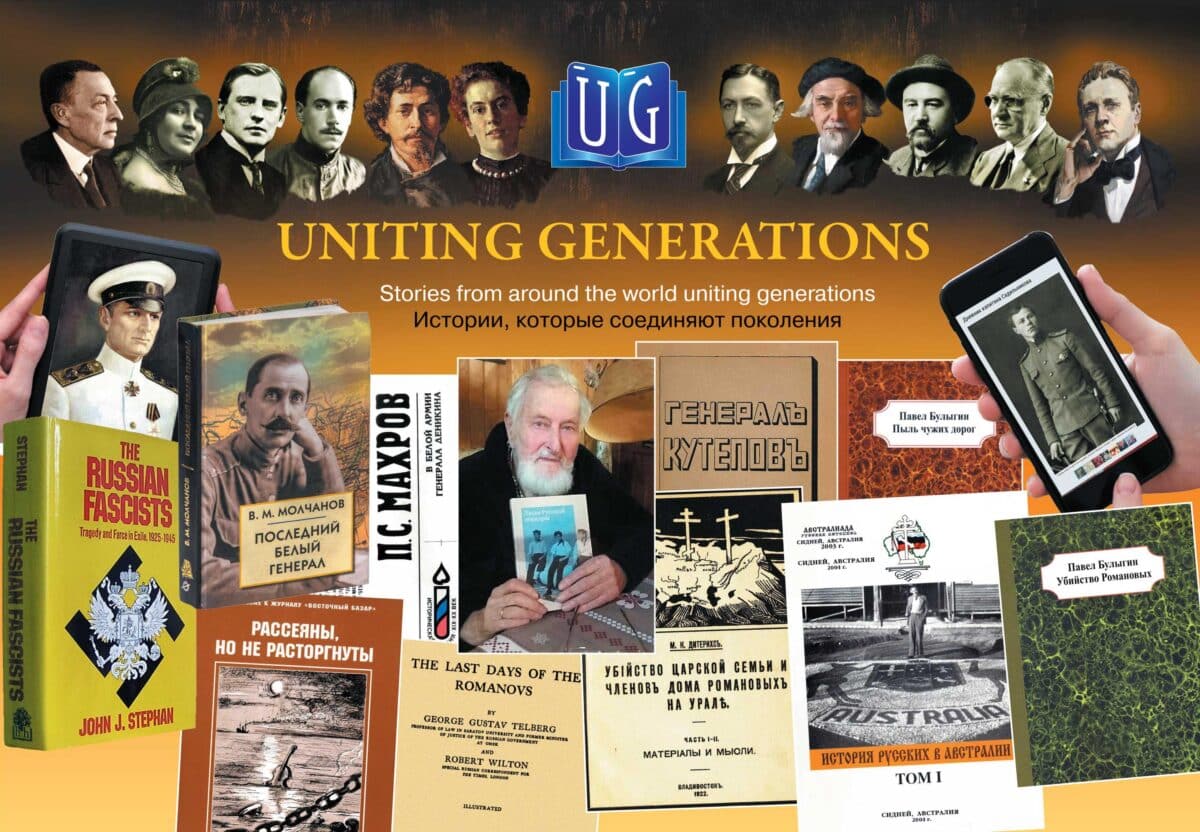

Как донести до своего внука, родившегося не в России, историю его рода? Как пробудить интерес к огромному пласту культуры, представленной в основном в виде семейных архивов, журналов, бумажных книг (изданных зарубежной русской диаспорой, как правило, на русском языке ограниченным тиражом), если современное поколение уже перешло на электронный формат поглощения информации и русский язык для многих давно перестал быть родным. Еще совсем недавно проблема разрыва поколений в рядах Русского Зарубежья казалась неразрешимой. Но время не стоит на месте. Сервис Google сегодня позволяет мгновенно переводить веб-страницы на 130 языков. Главное, чтобы эта ваша страница была создана и размещена в интернете. Вот для этой цели мы и создали UNITING GENERATIONS. Участником этой некоммерческой организации может стать любой, кто захочет рассказать внукам (и не только им) Свою историю.

Пока Керенский боролся с Корниловым в России полным ходом шел постепенный захват власти советами и распад государственной жизни. Керенский победил. Значение этой победы сказалось не только в отношении военной мощи страны, где армия осталась без вождей, но и в области государственного управления, где остались одни вожди без «армии».

Как донести до своего внука, родившегося не в России, историю его рода? Как пробудить интерес к огромному пласту культуры, представленной в основном в виде семейных архивов, журналов, бумажных книг (изданных зарубежной русской диаспорой, как правило, на русском языке ограниченным тиражом), если современное поколение уже перешло на электронный формат поглощения информации и русский язык для многих давно перестал быть родным. Еще совсем недавно проблема разрыва поколений в рядах Русского Зарубежья казалась неразрешимой. Но время не стоит на месте. Сервис Google сегодня позволяет мгновенно переводить веб-страницы на 130 языков. Главное, чтобы эта ваша страница была создана и размещена в интернете. Вот для этой цели мы и создали UNITING GENERATIONS. Участником этой некоммерческой организации может стать любой, кто захочет рассказать внукам (и не только им) Свою историю.

Быховские узники пользовались полной внутренней автономией в пределах стен тюрьмы. Ни Верховная следственная комиссия, ни представитель Совета — Либер, ни комиссары Вырубов и Станкевич, посещая тюрьму, не делали никаких посягательств на изменение внутреннего режима. Создавалось такое впечатление, будто всем было очень неловко играть роль наших «тюремщиков».

Как бы то ни было, после августовских дней в словаре революции появился новый термин – «корниловцы». Он применялся и в армии, и в народе, произносился с гордостью или возмущением, не имел еще ни ясных форм, ни строго определенного политического содержания, но выражал собою, во всяком случае, резкий протест против существовавшего режима и против всего того комплекса явлений, который получил наименование «керенщины».

27 августа Керенский поведал стране о восстании Верховного главнокомандующего, причем сообщение министра-председателя начиналось следующей фразой: «26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной Думы В.Н. Львова с требованием передачи Временным правительством всей полноты военной и гражданской власти, с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной».

«Временное правительство» – этот фетиш, который так крикливо и лицемерно оберегался Керенским от притязай Корнилова, «дерзнувшего предъявить Временному правительству требование передать ему власть», было им распущено и отстранено от участия в государственном управлении. «Дерзать», следовательно, можно было только Керенскому.

Отчего же Европа осталась недвижною? Не захотела или не смогла двинуться? Страшный вопрос. Наш страх за Европу – страх за себя, за свое. «Моя Европа», – говорил Чаадаев. «У нас две родины – наша Русь и Европа», – говорил Достоевский. Европейцы в Европе – англичане, итальянцы, французы, немцы; только русские – европейцы всемирные. Гениальною особенностью Пушкина, самого русского из русских людей, Достоевский считает эту способность ко всемирности, «всечеловечности», к чудесным перевоплощениям, вхождением русской души в души всех других народов. Слабость нашего национального чувства, ныне столь роковая для нас, может быть, и зависит от этого чрезмерно напряженного чувства всемирности. У нас две родины, наша Русь и Европа; одну мы уже потеряли; что если потеряем и другую? Вот наш страх.

Как донести до своего внука историю его рода? Как пробудить интерес к огромному пласту культуры, представленной в основном в виде семейных архивов, журналов, бумажных книг (изданных, как правило, на русском языке ограниченным тиражом), если современное поколение уже перешло на электронный формат поглощения информации и русский язык для многих давно перестал быть родным. Еще совсем недавно проблема разрыва поколений в рядах Русского Зарубежья казалась неразрешимой. Но время не стоит на месте. Сервис Google сегодня позволяет мгновенно переводить веб-страницы на 100 языков. Главное, чтобы эта ваша страница была создана и размещена в интернете. Вот для этой цели мы и создали UNITING GENERATIONS. Участником этой некоммерческой организации может стать любой, кто захочет рассказать внукам (и не только им) Свою историю.

Широкое обобщение слагаемых сил революции в две равнодействующие – Временное правительство и Совет – допустимо в известной степени лишь в отношении первых месяцев революции. В дальнейшем течении ее происходит резкое расслоение в среде правящих и руководящих кругов, и месяцы июль и август (1917, ред.) дают уже картину многосторонней междоусобной борьбы. Иногда только, в дни серьезных потрясений происходит вновь дифференциация, и вокруг двух борющихся сторон собираются самые разнородные и зачастую политически и социально-враждебные друг другу элементы. Так было 3 июля (восстание большевиков) и 27 августа (выступление Корнилова).

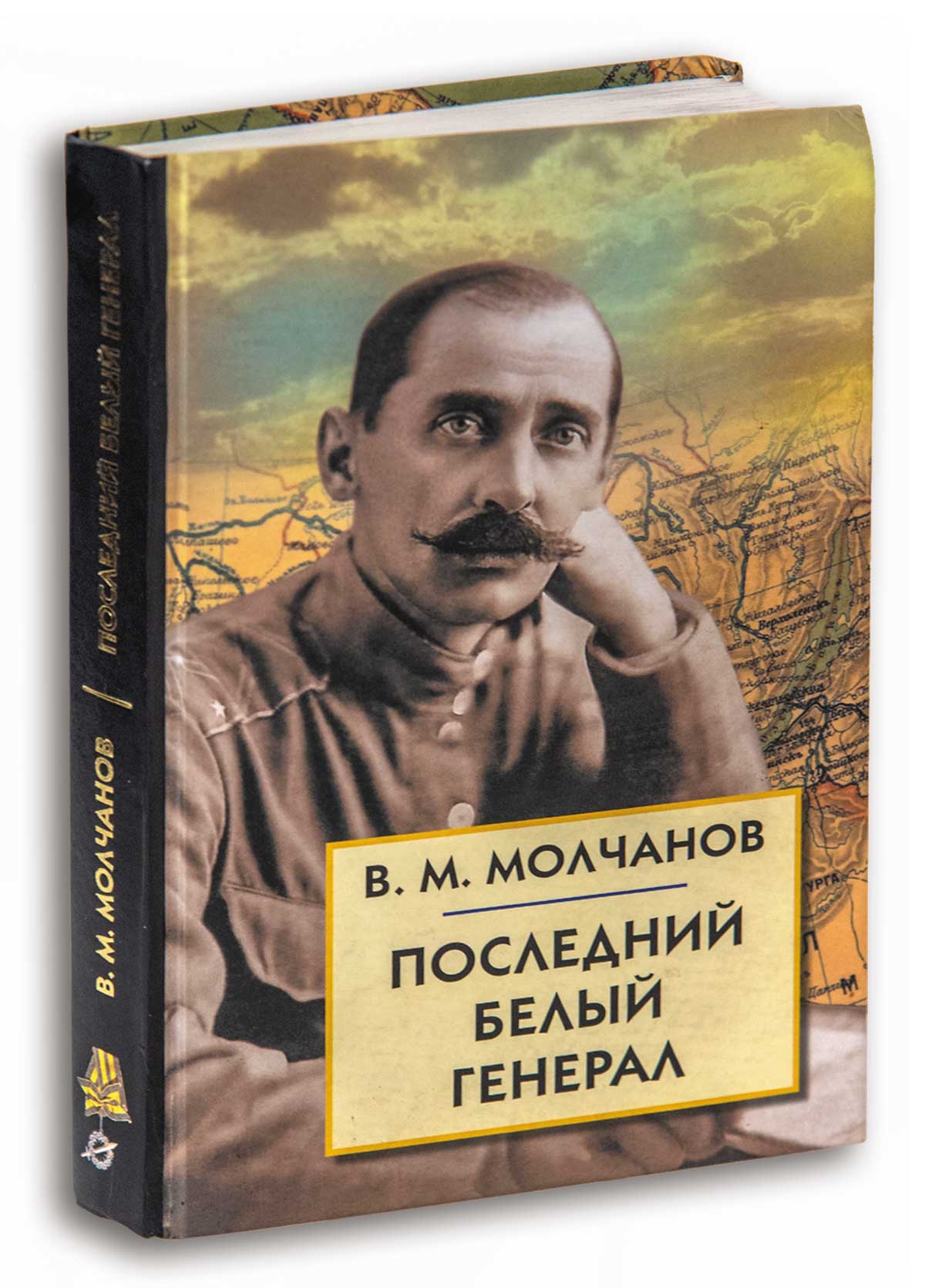

Воспоминания Молчанова «Последний белый генерал» на английском языке впервые были опубликованы университетом в Беркли (США) в 1972 г. В России в 2012 г. (сост. – Л.Ю. Тремсина). Основу книги составляет многочасовое интервью генерала Молчанова – его устные воспоминания, записанные на магнитофон Б. Рэймондом (Романовым), сотрудником библиотеки Калифорнийского университета в Беркли в 1970 г. Редкие архивные материалы и фотографии из личного архива сына автора и Музея русской культуры в Сан-Франциско после оцифровки книги теперь доступны всем пользователям интернета.

Воспоминания Молчанова «Последний белый генерал» на английском языке впервые были опубликованы университетом в Беркли (США) в 1972 г. В России в 2012 г. (сост. – Л.Ю. Тремсина). Основу книги составляет многочасовое интервью генерала Молчанова – его устные воспоминания, записанные на магнитофон Б. Рэймондом (Романовым), сотрудником библиотеки Калифорнийского университета в Беркли в 1970 г. Редкие архивные материалы и фотографии из личного архива сына автора и Музея русской культуры в Сан-Франциско после оцифровки книги теперь всем пользователям интернета.

Дмитрий Мережковский активно разрабатывал теорию символизма: «В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным…».